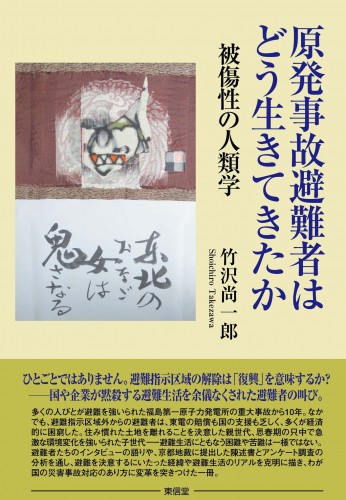

『原発事故避難者はどう生きてきたか─被傷性の人類学』

『原発事故避難者はどう生きてきたか─被傷性の人類学』

竹沢尚一郎 著

東信堂 2800円+税

2022年2月刊行

本ニュース第562号で原発賠償京都訴訟原告団共同代表の福島敦子氏は、大阪高裁での控訴審へ提出された「放射性物質による健康被害から逃れるための『避難の困難さを少しでも可視化できる』」証拠について記述されるなかで、本書にも触れられていました。

本著者は文化人類学研究に携わっておられる国立民族学博物館名誉教授で専門分野は同ホームページには「宗教人類学・西アフリカ研究」とあります。

本書の意図は「序文」に書かれています。

「避難後の10年を必死になって生きてきた彼ら(筆者注)の試行錯誤を可能なかぎり正確に伝えること、あれほどの不安と恐怖を引き起こした原発事故さえなかったかのように、一切を忘却のなかに押しやろうとする日本という国家と私たち日本人の惰性と忘却のメカニズムに抗いながらそうすること」(注:原発事故避難者のこと)

副題「被傷性の人類学」の示す意味についても「序文」より抜粋して紹介します。

文化人類学は異質な文化をもつ人びとの生き方や考え方、行動様式を研究する学問であり、(中略)現地に住む人びとと直接に向き合うフィールドワークを通じて彼らの文化形態を理解しようとつとめてきたが、『他者の文化の学』としての文化人類学は、1980年代以降大きく変質・方向転換に迫られることになります。

私には、研究者の方々が自らの立ち位置を客観視する作業の中から育まれたと感じられますが、「他者について書くことが否応なく孕む権力作用に対する自省が進んだこと」、グローバル化の進展と表現される現代世界の変質によって「他者の文化と私たちの文化の境界が薄れ、共通する困難・苦悩への傷つきやすさ(被傷性)を共有することで結びつけられている人間共通の性質を理解する学問になったこと」など、人類学の歴史的概観をも提示されます。

そして人類学の目指すべき地点は「人びとが直面している苦難や彼らの痛みをできるだけ彼らの身近なところで描くとともに、彼らにそのような困難を課しているのはいかなる社会的メカニズムであり、それが私たちを含めた人びとをどのように拘束しているかを、可能なかぎり客観的にかつ深層にいたる仕方で示すことである。」との著者の言葉があります。

このような研究者としての裏付け・矜持を有する著者による避難者へのインタビュー内容が掲載されています。

第一章 原発事故が人生を変えた (4名)

第三章 未成年者は避難生活のなかで何を経験したか (4名)

第四章 避難することの悲しさ、避難をつづけることの苦しさ (3名)

第五章 原発事故がもたらした精神的苦痛はいかに大きいか (4名)

最終章「結論」の中に次の文章が出現します。

「私は個人的には、老朽化した原子炉の廃炉は当然として、安全と確認された原子力発電所は稼働を容認してもよいと判断している。稼働させないなら、諸外国より高い電力料金がさらにあがり、日本経済と私たちの生活が打撃を受けることは疑いないからである。」

もちろん著者が再稼働容認に向けて東京電力や政府に課す条件は厳しい内容ですが、電力料金の設定に正確な知識を持たない私には著者の理由付けに反論出来ないものの、原発から得る電力をエネルギー政策に含めることは、人間、地球は貴重なものとの評価と両立するものだろうか?今号のニュースで遠藤順子氏が提起されている使用済み核燃料の危険性も受容することになるのでしょうか? 事故を起こさないと「確認」され正常運転する原発は「安全」と言えるのでしょうか?

医問研編集の2冊を参照して頂きたいです。

*2007年ドイツ環境省、連邦放射線防護庁より公表された (ドイツ語で)KiKK研究:原発周辺の小児がんに関する23年間にわたる疫学調査。原発の半径5km以内では5歳以下の白血病が他地域に比べて2.19倍多く、その他のがんも含めると1.61倍多いとの結果。詳しくは「低線量・内部被曝の危険性 34~40頁」

*2015年国際がん研究機関(IARC)より報告された「国際原子力施設労働者調査(INWORKS)」:日本を含む原発推進国による核関連施設労働者約30,8万人を対象として低線量被ばくによる白血病増加と固形がん増加を明らかにした1944年から2005年での疫学調査。原子力緊急事態宣言下で容認されている年間20mSvの被ばく線量がいかに高い水準であるかを示唆しています。詳しくは「甲状腺がん異常多発とこれからの広範な障害の増加を考える 増補改訂版 115~118頁」

健康被害を確実にもたらす原発は廃止するべきで、原発再稼働、原発新設は容認できるものではないと考えます。

伊集院真知子