原発再運転策動の中、3月12日の例会報告は、医問研ニュースの2022年9月号で紹介された2022年8月岡山大の津田敏秀氏の「悪用された疫学的方法を検出するためにツールキットを適用することにより、福島原子力事故後の科学と健康政策の弱体化を実証する」という論文についての紹介と討議を行った。

前提として津田氏が2016年に発表した論文の骨子を述べる。福島県で小児甲状腺がんが多発していること、その多発は当時すでに全国の小児甲状腺がんの罹患率と比べても数十倍の規模であること、福島県内でも地域による有病率のばらつきがあること、この多発やばらつきは被ばく放射線量と関連していることを示した。

津田氏の2022年論文は以上を背景に、膨大な新事実、論文等を網羅した総論文であるが、実証対象は唯一と思われる。甲状腺がんが多発か否かの評価を回避しながら、放射線量が少なすぎるため被曝が原因ではなく「超音波甲状腺スクリーニングで検出された甲状腺がんの過剰診断が症例数を大幅に増加させた」という過剰診断説が対象である。実証の何点かを追ってみる(津田氏の2022年論文は主として原子力擁護勢力の発行した諸文献への批判という形をとっているが、ここでは施政者側と表現した)。

まず、チェルノブイリ原発と甲状腺がんについて。チェルノブイリでは1986年の事故後の1990年から甲状腺エコー検査が始まり、多くの甲状腺がんが診断される中、超音波で特定された甲状腺がんは過剰診断ではないかという論議が続いた。が、Ito、Shibataらの論文による原発事故後に生まれた子供からは10年以上甲状腺がんは発生していないこと、また非被ばく集団からも同様に発生なしという論文もあり「甲状腺検査で検出された多数の甲状腺がんは、過剰診断によるものではなく、原発事故が原因であることが最終的に合意」された。(なお原事故発後生まれた小児から甲状腺がんはいないというベラルーシの疫学データグラフ(2008年のUNSCEAR報告)、非暴露地域についての検索文献はすでに医問研が指摘していたことである)。

福島でも多発が明らかになるにつれ、エコー機器の精度が問題という説も流れたが、チェルノブイリも福島も、「がんかどうかの精査の診断基準は5.1㎜以上と変わらず、10MHzか7.5MHzかの違いだけである」と津田氏は一蹴している。

事故後1年以内の発症は事故の影響とすれば早すぎるという批判に対して。津田氏はチェルノブイリデータからは小児甲状腺がんがすでに事故1年後にはエピデミックカーブといわれる増加がみられることから「放射線被ばくによる子どもの甲状腺がんの最少潜伏期間は1年」の可能性に言及。さらに福島ではがんの穿刺吸引細胞診断の対象とされたのは5.1㎜以上の大きさであり、診断までに1年近くかかっているため最少潜伏期間は1年以下に違いないと展開している。施政者側のいうような過剰診断説の前提としてのゆっくり発育するがんではないこと、したがって過剰診断でないことはこの潜伏期論議からだけでも明白である。

施政者の側はIto、Shibataらによるチェルノブイリでのこれらの論文など参照せず、林田による4365名の甲状腺エコーによるスクリーニングでひとり甲状腺がんが発見されたという論文だけを引用している。林田らの論文にしても、福島の甲状腺がん有病率に比べ優位に低い(0.6倍)。

過剰診断の例として韓国による超音波甲状腺スクリーニング検査データ論文もよく引用されるが、津田氏は「日本の20歳未満の甲状腺の発生率は100万人当たり2名、40歳以上の年間発生率は1万人あたり2名を超えています」とし、韓国の論文はもっと小さながんを見つけていることに加え、何よりも20歳以上を対象とした論文であり、「子供のスクリーニングと成人のスクリーニングとの意味のない比較」を行っていると評価している。

また、「1回目のスクリーニングで検出された115名の甲状腺がんが過剰診断に起因するものであるとすれば、1回目でほとんどの過剰診断例は摘み取られていたために2回目のスクリーニングで甲状腺がんと特定されるケースは、非常に少ないと予想されます」が、2回目で71例が検出、超過の程度は同程度でした」。つまり、過剰診断とすれば、1回目検査から2回目検査の2年間の間に、ゆっくりとしたはずのがんが5㎜以上にまで大きくなったということになります」と述べている。さらに「2回目のスクリーニングで検出された71例の甲状腺がんのうち33例は1回目では結節または嚢胞は検出されず、7例は5.1㎜未満の結節、25例は20.1㎜未満の嚢胞、5例は5㎜を超える結節/20㎜を超える嚢胞、1例は1回目受診していなかったということです」とも述べ、とても「ゆっくり」発育するがんではないということがわかる。

線量測定について津田氏は「(事故直後のWHO、SPEEDIのデータ、海野らの母乳測定などからのデータを示しながら)100-1000mSvを超える地域のあることは明らかです。したがって線量が低すぎるという論理は通用しません。」と述べ、UNSCEARなどが日本からの多額の寄付を受けつつ、線量の測定値の訂正を改訂ごとに行ってきていることも津田氏は暴露しています。一方施政者側はStewart 、Doll、Cardis らの線量とがんの関係を示した論文は無視しているという点も指摘している。

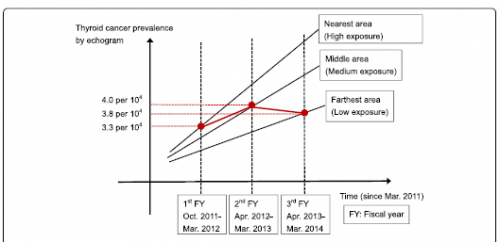

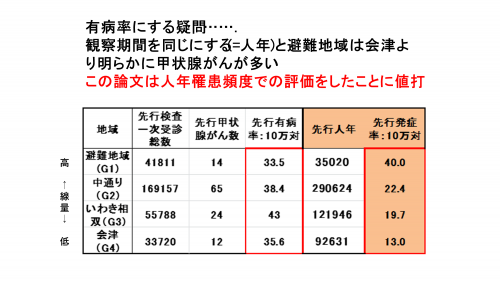

さらに氏は、福島のスクリーニング検査の順番が、高線量地域が最初、低線量地域が最後になっていることを示し、交絡を生んでいると看破。それぞれ事故から観察まで高線量地域1年目、2年目、3年目として有病率を推定している図を示した。「事故からスクリーニングまでの時間間隔による交絡の影響を無視」した結果、あたかも低線量地域の甲状腺がんが高線量地域よりも多いという錯覚に陥るのがよくわかります。黒い点は甲状腺がんの有病率が示されています。一方それぞれの地域の直線の傾きががんの平均発症速度(罹患度)を表していると思われ、線量の高い順に罹患数増加が早いことが理解されます。

病理所見との関連では、津田氏は1回目検査の小児甲状腺がん115例のうち、甲状腺外浸潤が42%、リンパ、血管浸潤73%、リンパ節転移80%、遠隔転移2.6%を示し、これらの進展度からは「過剰診断説」は怪しいと述べています。事故後4年以内か以後かでの進展度の違いもなかったことも示しました。

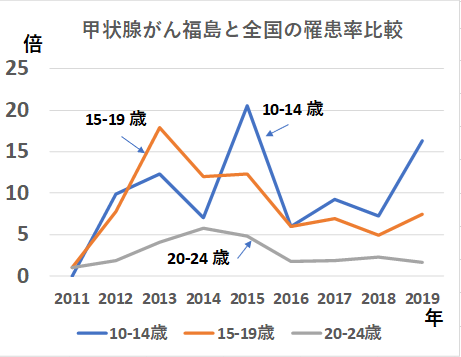

福島県のスクリーニングで診断した甲状腺がんとがん登録からの全国データを比較した津田氏の論文に対し、理由を示さずに、超音波エコー検査を使用しない全国がん登録データと直接比較はできないという施政者側の批判に対しても津田氏は答えています。2016年の論文で津田氏は、福島の9地域のうち8地域が全国がん登録に比べ1回目の罹患率で20倍から60倍以上有意に多いという結果を示しました。めったに起こらない小児甲状腺がんの過剰診断を持ち出し、福島と全国との比較を批判するのはおかしいと津田氏は指摘します。また、がんセンターの片野田氏が同じような比較から20-30倍福島県の発症は過剰であるというデータをだしながら、片野田氏が「甲状腺がんに対する放射線の影響に関する既知の知識」による「過剰診断の可能性を示唆」したためか、片野田氏の論文は施政者側に引用されている一方で津田氏の論文は引用すらされていないとのことで施政者側の非科学性を暴露しています。この論議を裏付ける資料として私どもの作成した2011年から2019年までの福島甲状腺がんの全国に対するIRRを提示します。0-9歳は両郡ともほとんど0-0.1人/10万人です。

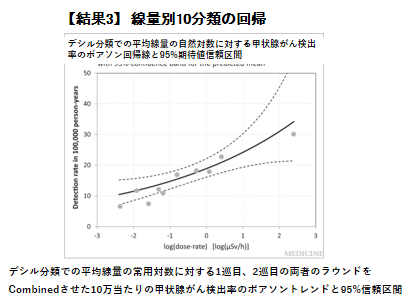

私ども医療問題研究会も原発事故直後から被ばくによる被害に注目し、小児科学会や公衆衛生学会での発表と討論会の開催(津田氏に参加願ったこともある)、パンフレットや冊子の発行を行ってきた。また、ドイツIPPNWを通じたチェルノブイリ訪問や欧州研究者との交流も重ねてきた。20〇年周産期死亡、2019年(脱稿は2017年)小児甲状腺がんについてドイツの研究者であるH.Sherb氏との共著論文を世界に向け発表もした。2019年の小児甲状腺がんについてのメディシン論文は、2016年の津田氏の論文を補完することもかねてのものであり福島の多発甲状腺がんと放射線量との用量反応関係を示した。私たちも津田氏と同様、チェルノブイリで放射線被ばくを原因とした小児甲状腺がんが多発したこと、福島で被ばく事故のあった2011年から小児甲状腺がんの多発が見られてきたこと、福島県内の市町村での罹患頻度が異なっていること、原発事故から診断までの時間間隔が異なるのに放射線の高濃度汚染地域と相対的に低濃度の汚染地域の罹患率を直接比較するのはおかしいのではないかという点から出発しました。その上で、人時間ごとの事故からの各市町村での甲状腺がん頻度を比較し、用量反応関係ありとの論文の結論を導き出したのです。参考までに我々の2019年論文の発端となったデータと用量反応関係を示したグラフの一部を提示します。

最後になりますが、津田氏は、福島の原発事故と甲状腺がん多発を無きものにしようとする施政者側の「科学と健康政策の弱体化」に対し、強力な武器を私たちに提供してくれました。福島から避難された方、やむを得ず福島に残った方や帰郷された方、がんを発症しやっとの思いで裁判に打って出た方など、多くの人々に勇気と力を与える論文と思います。施政者側は巨大ですが、医療問題研究会も科学的実証を追い続けて発信していく所存です。