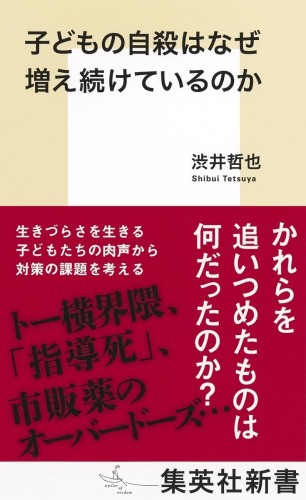

『子どもの自殺はなぜ増え続けているのか』

『子どもの自殺はなぜ増え続けているのか』

渋井哲也 著

集英社新書 1000円+税

2025年5月刊行

2024年の1年間に自殺した小中高生が529人と、職業別自殺者を統計し始めて以来、過去最高となった。少子化が進み、大人の自殺者数が減少傾向の中で、どうして10代だけ自殺者が増えているのかという疑問を著者は解き明かそうと試みている。

厚労省の「自殺対策白書」でみると、2007年と比べて23年の時点で10代の自殺死亡率(10万人当たり)は4.5から7.5に(1.7倍)、うち男性は5.4から7.8に1.4倍)、女性は3,5から7.2(約2倍)に増えた。コロナ禍でも子どもの自殺は目立つが、16年から自殺者数は増加傾向であり、コロナ禍は子どもの自殺を可視化したに過ぎない。

児童青年期の自殺には、家族や家庭環境、友人関係、学校といった社会的状況が重大な影響を及ぼす。著者は虐待やいじめ、不適切な指導などにも切り込んでいる。

実際に自殺してしまった人には家庭問題、そのなかでも虐待は少なくなく、身体的虐待、面前DVを含む心理的虐待、性的虐待、教育や宗教の強制などに日常的にさらされ、希死念慮、自傷行為、さらに自殺にまでいたってしまう。著者は虐待サバイバーや自殺者の遺族から当事者の置かれた環境や自殺にいたる経緯について丁寧に聴き取っているが、凄惨すぎて目を背けたくなる事例もある。虐待を含む逆境的小児期体験(ACE)によって、自己効力感の欠如、自傷行為を含む自殺関連行動の多さ、生きづらさ、サポートの欠如などが相まって自殺にいたると考えられる。なお、自傷行為は、死にたいくらいつらい出来事や記憶を切り離す効能があるが、効果がなくなると自殺に走ることもある。市販薬の乱用も子どもたちが生き延びるため、目の前のつらさから逃れるためであることを理解する必要がある。子どもたちの市販薬のOD(大量服薬)の背景を無視し続ければ、新たな問題行動の芽が出てくる可能性が高い(より危険な薬物や自傷行為へのエスカレートなど)

いじめの件数は、定義の変遷や認知度の向上もあって増加傾向にあるが、自殺しても関連を学校や加害者およびその保護者らが否認して、当事者家族が二次被害を受けることも少なくない。日本のいじめで最も多いのは暴力を伴わない「仲間はずれ・無視・陰口」だが、孤立感や無価値感を次第に深めるとともに、加害者らとの関係から離脱することが容易でないとの無力感、閉塞感を抱く。いじめの場面がネット空間だとさらに気づかれにくい。

教職員による不適切な指導が不登校や自殺のきっかけになることもある。著者は、教職員の曲解により大声での叱責や長時間の拘束、部活や行事からの排除などから自殺にいたった事例、深夜に及ぶ学生会の会計監査という異常な対応などを挙げている。

13年にいじめ防止対策推進法制定、00年に児童虐待の防止等に関する法律成立、19年に児童福祉法改正などがあったが、子どもの自殺者数を減らせていない。23年4月には子ども庁が誕生して子どもの自殺対策室が設置された。23年6月に「子どもの自殺対策緊急強化プラン」が打ち出されたが、子どもの自殺対策は子ども庁と文科省、厚労省、警察とで連携はするが一元的な対応になっていない。1970年代に日本の子どもの自殺政策が始まったと考えられるが優先順位は低かった。遺族の粘り強い働きかけによって、自殺に関する実態調査や法制度などが整備されていくが、予防のための措置が不十分だとして、国連子どもの権利委員会が日本政府に対して繰り返し子どもの自殺に関する勧告を出している。

子どもの自殺を減らしたり止めたりする万能の方法はないが、当事者の気持ちを受け止め、死に向かわせないように個別的に考えること、まず当事者の世界を理解することが大切だと著者は述べる。これには完全に同意する。

非常に繊細で重い課題を、著者は当事者や遺族と真摯に向かい合い受け止めようとする。ACEやいじめなどを体験した人にはフラッシュバックから精神的な動揺が起こり得るので、安全に過ごせる環境や安心が得られる近しい人のもとで読むのが望ましいかもしれない。労作であり、一読をお勧めする。著者は自殺予防学会所属ノンフィクション作家。

精神科医 梅田