通常の学級に在籍する小中学生の8.8%に学習や行動に困難のある発達障害の可能性のあることが、文部科学省の調査で分かったと、昨年12月13日に報道各紙が一斉に伝えた。「発達障害」の増加の現状について、昨年の医問研ニュース1月号で、「小1プロブレム」および発達障害=自閉スペクトラム症とする問題点について指摘した。

その後、文科省は2022年4月27日に、「特別支援学級の児童が授業時間の半分以上を通常の学級で過ごしてはならない」とする通知(特別支援学級および通級による指導の適切な運用について)を発し、現場に混乱を招いている。国連は障害者権利条約を批准した日本政府に対し、同障害者権利委員会が9月9日にこの通知の撤回を勧告、同13日には永岡文科大臣が撤回しない旨の会見を行うという流れの中にある。

調査の概要

調査期間は2022年1月~2月。全国の公立小(5,875,825人)、中学校(2,865,494人)の在籍児童を対象に88,516人を抽出(小学35,963人、中学34,565人)し、そのうち74,919人から回答(84.6%)を得た。

質問には学級担任等が回答し、項目には

1)児童生徒の困難の状況

2)児童生徒の受けている支援の状況

がある。1)は更に

A) 学習面で著しい困難を示す

B)「不注意」又は「多動性-衝動性」の問題を著しく示す

C)「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す

に分類され、それぞれに数十の状態像についての項目がある。

留意事項として、「発達障害の専門家チームによる判断や、医師による診断によるものではなく、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、特別な教育的支援を必要とする児童生徒数の割合を示すものである。」とされている。

文科省から公表された資料の分析

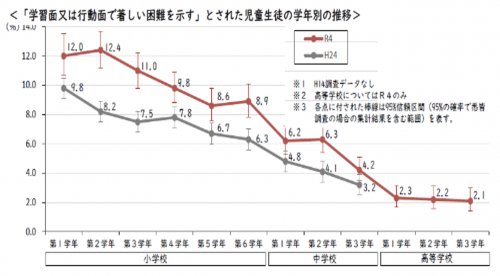

小中学校の通常学級で、知的に遅れはないものの、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合の推定値(95%信頼区間)は8.8%(8.4~9.3%)で、前回2012年の6.5%から増加しており、通級による指導を受ける児童生徒の数も2.5倍になっている。

この割合は学年が上がるにつれて低下していき、前回においても同様の傾向がみられている。

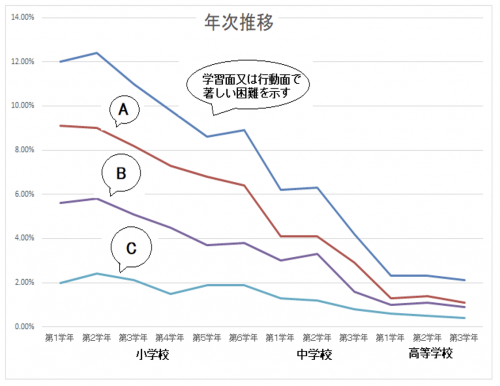

この低下傾向を、質問項目ごとに検討する。各領域の質問項目は、

A)は学習面の領域を「聞く」「話す」「読む」「書く」「推論」について「LD診断のための調査票」を参考にして作られ、LD(学習障害)を対象とするもの。

B)は行動面のうち「不注意」「多動性-衝動性」について「ADHD評価スケール」を参考し、ADHD(注意欠如多動症/注意欠如多動性障害)を対象とするもの。

C)は行動面のうち「対人関係やこだわり等」について「ASSQ:高機能自閉症に関するスクリーニング質問紙」を参考に作られ、ASD(自閉スペクトラム症)を対象としている。

従ってAは学業遂行における困難さ、行動面の問題のBはADHD圏、CはASD圏の特徴を示す子どもを抽出していると考えられる。

各領域の学年次による自然変動

下表は各学年別にA,B,C,の割合の推定値を報告書の表6からを引用して示した。それをグラフ化したものを次の図に示した。

Aの推移から、学年が上がるに従い、困難さの割合の減少がみられる。小学校入学当初の1年生から低学年の間では、「読み」「書き」「聞く」「話す」推論」の学業の困難さは9%前後に認めており、減少傾向を示す高学年においても6%みられている。小学校を通して、学習指導に配慮を要し工夫や経験が求められることがわかる。中学校は、小学校の学級担任制ではなく教科担任制となり、担任による観察が異なる点があるが進級に従い減少傾向にある。高校生が今回の対象となったが、進路希望で選抜を経ているなどの環境の違いが反映していると解釈されている。

Bの行動上の「落ち着きや注意力」の問題は、低学年ほど割合が高く学年が進むに従い減少している。これは発達途上にある子どもの注意力の特性の発達歴を示していると思われる。「おっちょこちょい」「お調子乗り」などの幼さは、学校生活の中での社会経験を積みながら自然に収まっていき、思春期のトゥレット障害や強迫性障害周辺が残ると考えられる。

Cの行動上の特徴は、「対人関係やこだわり」であり、ASDを対象としているが、その割合は小学校低学年から2%前後と低く、学年が上がってもほぼ一定で、中学生では1%前後、高校生では0.5%となっている。さらなる数字の解釈には、教育制度など取り巻く環境の分析が必要である。

我が国のASDの有病率について、Saitoらが2020年に弘前市の4年間の5歳児健診をもとに3.22%を示しており、各年に増加を認めないことを英国の学術誌(Molecular Autism)へ報告しているが、本実態調査でも同様の傾向が示されている。Saitoらの研究の意義は、4年間の包括的な発達評価のもと、全人口サンプルにおけるASDの有病率と累積発症率の両方を調査し、これらが増加したことを示す証拠はないこと、ASDが安定した有病率と発生率の推定値をもつ、一般的な小児期発症の神経発達症(NDD)であると示したことである。さらにASDに併発するものとしてADHDが50.6%、発達性協調運動症(DCD)が63.2%、知的障害(ID)36.8%、境界型知的機能20.7%の神経発達症(NDD)がみられ、88.5%に少なくとも1つ、23%に3つの併存を認めている。

発達途上と発達障害の混乱

今回の実態調査は、担任の回答ではあるが、判定には医学的スクリーニング基準が用いられているため、状態像の把握は実態を反映している。

CのASD圏の割合は、低く安定しているのに対し、A,Bは高い値であり成長とともに明らかに減少がみられることから、発達途上の子どもの未熟な状態を示している。それらはASDの子どもでは低年齢でより顕著に現れるが、成長に従い軽減していくのが一般的である。様々なASDの成人までの自然歴と触れ合う経験がないと、「落ち着きがない」「指示に従わない」などA,Bの一部の状態をもってASDと誤診しかねない。

文科省は増加の理由を「教師」「保護者」の特別支援教育への「理解」とするが、実態調査の結果は、「発達途上」の「誤解」への警鐘と考えられる。第一報につき更なる検討を要する。

(入江)