2023年3月、小児科学会雑誌に福島県立医科大学の甲状腺・内分泌センター横谷進氏による「福島第一原子力発電所と甲状腺がん」と題する論文が載った。前年の2022年4月福島で開催された第125回日本小児科学会学術集会で当時福島県立医科大学の甲状腺・内分泌センター長であった同氏が教育講演として発表したものを論文化したものである。氏が論文の要旨で「福島県の甲状腺がんの状況の理解と甲状腺検査の今後のあり方の検討のために正確な情報を提供したい」と述べているように、福島健康管理調査(以下FHMS)データについて、氏の立場でしか入手できない箇所も見受けられる総論文ではあるが、福島の甲状腺がんは多発なのかあるいは多発と見えるだけなのか?その原因は放射線被ばくによるかスクリーニング検査などに起因する過剰診断なのかなどに答えられるものではない。

一方、岡山大の津田敏秀氏はすでに2016年、Epidemiology 誌に福島の甲状腺がんが多発し、原発による放射線被ばくが原因であることを示した。津田氏はまた、2022年Environmental Health誌に膨大な新事実、論文等を網羅した総論文を発表し、【甲状腺がんが多発か否かの評価を回避しながら、放射線量が少なすぎるため被曝が原因ではなく「超音波甲状腺スクリーニングで検出された甲状腺がんの過剰診断が症例数を大幅に増加させた」】という過剰診断説を体系的に批判した。この論文については2023年3月号の医問研ニュースでも紹介した。

私たちも福島原発事故直後から被ばくによる被害に注目し、医問研ニュース上や小児科学会や公衆衛生学会、パンフレットや冊子の発行等を行ってきた。また、ドイツIPPNWを通じたチェルノブイリ訪問や欧州研究者との交流も重ねてきた。2016年周産期死亡、2019年小児甲状腺がんについてドイツの研究者であるH.Scherb氏との共著論文を世界に向け発表もしてきた。

本稿では、2023年横谷氏の論文について結局は甲状腺がんが多発したように見えるのは過剰診断のためであるという結論の論文としかとらえられないが、いくつかの問題点について、我々の既発表のデータからを中心に指摘したい。

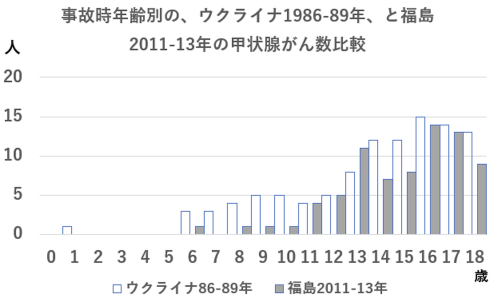

(1)事故後3-4年内のチェルノブイリと福島の小児甲状腺がん数の比較

横谷氏は「チェルノブイリの原発事故後甲状腺がんの増加が4-5年後から起こっていることから、放射線の影響が考えにくい時期として、2011年10月から2014年3月までの事故後約3年間の機関にベースラインを知るための検査として「『先行検査』が行われた」とした。その後2回目以降の検査情報が一部公表されることになるが、チェルノブイリと福島二地域の比較の問題点について。(図1)は横谷氏がチェルノブイリと福島比較の根拠となったWilliam 氏の論文と、参考のため津田氏が引用したウクライナのTronko氏の論文から作成したもの。事故から3-4年以内の甲状腺がんの発症年齢を見ると、両地域の年齢分布は似通っていることがわかるし(単純比較はできないが参考として18歳以下人口はウクライナ2016年に790万人、福島県は2011年38万人)患者数はむしろ福島の方が多いという可能性が高い。両地域とも原発事故として最大級のレベル7であったことを忘れてはならない。

(2)甲状腺がんと甲状腺吸収線量の用量反応関係なしとした福島医大の論文は正しいか

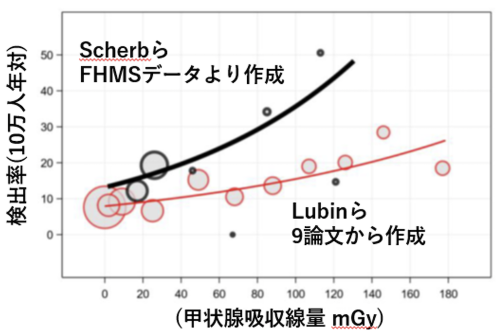

横谷氏は、線量と事故時18歳以下の甲状腺がんと放射線量の間の用量反応関係が認められなかった論文として福島県立医大の大平らの論文を引用している。大平らは避難地域では避難によって多くの線量が避けられたはずであるなどの推定の下、福島県を甲状腺吸収線量の四分位数によって4つに層別化し、線量を仮定し、がん―放射線の用量反応関係なしと結論した。避難地域と非避難地域を一緒にしたこのような層別化で両者の相関関係が示せるかという疑問があったため、私たちは福島県の県民健康管理調査(FHMS)での市町村ごとの甲状腺吸収線量と3月11日の事故時点からの人年観察期間での甲状腺がん検出率の関係を調べた。1mGy 当たりの検出率比は1.0100(95%信頼区間1.0006、1.0196、p値<0.00379だった。参考とした低線量下での甲状腺吸収線量と甲状腺がん検出率を調べたLubinらの論文では1mGy当たりの検出率比は1.0067(95%信頼区間1.0046、1.088)、p値<0.0001であった。これらのデータを(図2)に示す。

わたしたちはこの結果について、雑誌JRRに対し【要約すると、私たちの調査結果は、「事故後4〜6年以内に検出された居住者の甲状腺がんと、UNSCEARが推定した市町村ごとの吸収線量の地理的分布からは線量依存パターンは出現されなかった」という大平らの結論と矛盾します。大平らの否定的な発見は、部分的には、被曝の層別化が粗すぎること、避難地域が無視されたこと(避難地域がすべて同じようにほとんど被ばくせずに一斉に避難できたわけではない、避難途中の被ばく線量も様々、結果として最も高線量だったはずの2町村がデータから外れているなど。)、そして福島県県民健康管理調査における放射線量と甲状腺がんとの関連の非線形性を無視したことが原因であろうと推測します。】という論文を投稿した。大平氏らからの再反論はしばらくなかったため、我々の論文がコメント論文としてJRRに載った後、大平氏からの再反論がJRRに載ったが、非線形のみ認めたが、特に被ばくの層別化の粗さ、高線量地域の無視など私たちの本質的指摘に対する反論はなかった。大平らの論文データはむしろ用量-線量関係を示すと考えられる。

(3)鈴木元氏のFHMS捻じ曲げ批判

横谷氏は鈴木元氏の論文を引用し、2022年の第18回甲状腺検査評価部会まで、先行検査から5回目検査までの結果から甲状腺がんと線量との用量反応関係は認められなかったとした。

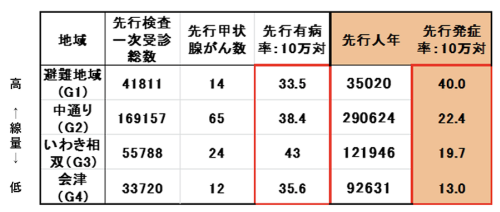

ここでは1回目(先行)検査、2回目検査に焦点を当てて鈴木元氏(福島医大の鈴木氏とは異なる)の2022年第18回甲状腺検査評価部会での「論文」のからくりについて述べる。鈴木氏はそもそも「(スクリーニング検査で)小さい甲状腺がんをエコーの進歩によって発見したから」多く発見したように見えるという使いつくされた説を唱えるが、論文の中で有病率、罹患率や検出率を論ずる際に、人年の計算を捻じ曲げている。1回目、2回目とも避難地域15市町村、中通り、浜通り、会津地域と4群(5群)に分けたが、甲状腺がん発症までの人年観察期間は、原発事故からスクリーニング検査実施までの期間を用いる必要がある。ところが甲状腺検査評価部会では事故後からではなく、二次検査実施から診断までの期間を人年観察期間として計算していた。そのため避難地域15市町村での観察期間は短くなり、甲状腺がんの発症数は実際より少なく計算されることになる。(表1)に事故時から一次検査までで人年観察期間を計算した4群の先行検査での検出率を示す。先行検査でも明らかに用量反応関係が示されている。

(4)想像上の過剰診断説と福島小児甲状腺がんの早期発病の矛盾

FHMSの甲状腺がんは、主にスクリーニングの二次検査でB判定の結節を有する人の中から穿刺細胞診を経て診断されたものである。FHMS検討委員会によると、先行検査(検査1回目)での径5.1㎜以上のB判定結節は1608名、10.1㎜以上が667名。本格検査1回目(検査2回目)での5.1㎜以上のB判定結節1575名、10.1㎜以上は644名であった。先行検査で穿刺細胞診を実施された人の多くはその後FHMSでのフォローを外れ一般診療に回されることと、本格検査では1回目検査で行った穿刺細胞診検査を辞退?するために、本格検査でのB判定者は先行検査の後であらためて穿刺細胞診の対象となった人が多い(この実数は私どもには公表されていない)。この間は2-3年であり、言い換えるとFHMS発見の甲状腺がんのかなりの部分は2-3年のうちにエコー診断できる大きさになった成長の早いがんであるといえる。さらに、2022年、福島医大甲状腺治療学講座鈴木眞一氏は、医大で行った福島のスクリーニングで診断され手術された甲状腺がん患者115例のうち甲状腺以外への浸潤42%、リンパ管ないし血管浸潤73%、リンパ節転移80%、2.6%は遠隔転移があると発表した。またそのうち78例は原発事故後4年以内の手術症例であったと発表した。スクリーニング検査による過剰診断、過剰治療をしてはいけないという点に自負のある福島医大にして、診断された小児甲状腺がんの60%以上は成長速度がゆっくりしたがんではなかったことは明白である。これらのデータからも過剰診断説で多発は説明できないことは明白である。

一方、横谷氏は、祖父江氏の「過剰診断は、癌の成長速度が寿命に比べゆっくりなため起こることが前提になる」や片野田氏による「福島県における甲状腺がんの累積死亡者数(2009~13年の年平均)は、40歳未満で0.6人であった。甲状腺がんに対する放射線の影響に関する既存の知識と組み合わせると、過剰診断の可能性を示唆している」などの小児甲状腺がんの発育の速さとゆっくり増加する死亡率を一緒にさせた主張や死亡した後の剖検でしか診断できないlatentがんを持ち出す等で過剰診断説に固執しているように見える。【甲状腺検査で発見された甲状腺がんの数は、将来診断されるであろう甲状腺がんを「前倒し」で診断しているとしても説明できることが示唆されている】という主張に至っては自ら論理破綻し、矛盾の先送りを述べているに過ぎないことを示しているのではないか。

最後に

横谷氏の小児科学会論文について、主として4点の問題点を指摘した。氏の論文の中では、立場から踏み込めない点もあったと思うが、氏を含めた、この問題と科学的に向かおうという方々との論議を期待したい。

文献

- 横谷進 日本小児科学会雑誌127;vol3、401-410

- Tsuda T Epidemiology 2016;27:316-322

- Tsuda T Environmental Health (2022) 21:77

- Whilliams D Eur Thyroid J 2015;4:164–173

- TronkoT Thyroid 2014 Oct 1;24(10):1547-1548

- Ohhira Medicine (2016) 95:35

- Ohhira T Journal of Radiation Research, Vol. 61, No. 2, 2020, pp. 243–248T

- Yamamoto H Journal of Radiation Research, Vol. 62, No. 3, 2021, pp. 420–424

- Lubin J Clin Endoclinol Metab, July 2017, 102(7);2575-2583

- 鈴木元 第18回甲状腺検査評価部会

- 医問研ニュース2024年 3月号

- 第27,28回福島県民健康調査検討委員会より

- Suzuki S Cancer Sci. 2019;10.817-27

- 祖父江友孝 日本甲状腺学会雑誌 2021 vol.12 No.1

- Katanoda K. Japanese Journal of Clinical Oncology 46(3):hyv191